これから雑誌編集長を目指す人が、いま磨いておきたい8つの力

雑誌というメディアには、ただ情報を届けるだけでなく、その時代のムードや読者の気持ちを丁寧にすくい上げ、新しい視点や問いを提示する役割があります。

その舵を握る編集長には、世の中の流れを見極める洞察力と、多様な価値観に対して柔軟に寄り添う感性が欠かせません。

編集部の現場で経験を重ねることももちろん重要ですが、実は“編集長の視点”は、日々の暮らしの中でも少しずつ育てていくことができます。

この記事では、将来、雑誌という舞台で人の心を動かすリーダーになるために、今から意識しておきたい8つの力を紹介します。

それは、特別な才能ではなく、誰でも今日から始められる、小さな習慣の積み重ねです。

1.毎日“1本記事を解剖”する

毎日の記事が、編集力のトレーニングになる

編集長を目指す人にとって、「記事を読む」ことは日常の一部。

でも、ただ読んで終わりにするのではなく、その記事が「なぜ面白いのか」「どうして読まれたのか」を意識して読み解くクセをつけると、編集者としての目は格段に鍛えられていきます。

おすすめしたいのは、毎日1本だけ、気になった記事を“解剖”してみること。

SNSで話題になっている投稿や、Yahoo!ニュースでコメントが多い記事など、ちょっと気になったものでOKです。

読んだら、その構造を頭の中で分解してみます。

たとえば、タイトルにはどんな仕掛けがあるか?数字を使っていたり、意外性のある言葉が入っていたり、問いかけで始まっていたりと、つかみ方ひとつにも工夫が見えてきます。

導入の文では、どうやって読者の気持ちをつかんでいるか?構成は時系列か、問題提起から始まるタイプか?言葉のトーンは親しみやすいか、それとも硬派か?そして何より、読み終わったあとに「何が残ったか」も大事です。

感動、驚き、気づき、あるいは行動を起こしたくなるような余韻。それが編集者としての感覚を磨くヒントになります。

さらにその記事から得た気づきを、自分なりに短くメモしておくと効果的です。「この構成、別の企画でも使えそう」「このタイトルのつけ方、今度真似してみよう」など、小さな発見が企画力の引き出しになっていきます。

文章を“ただ読む”から“読み解く”へ。そんな習慣を続けていくと、記事の見方が変わり、読者に届く言葉のつくり方が自然と身についていくはずです。

2. “読者目線”で世の中を観察

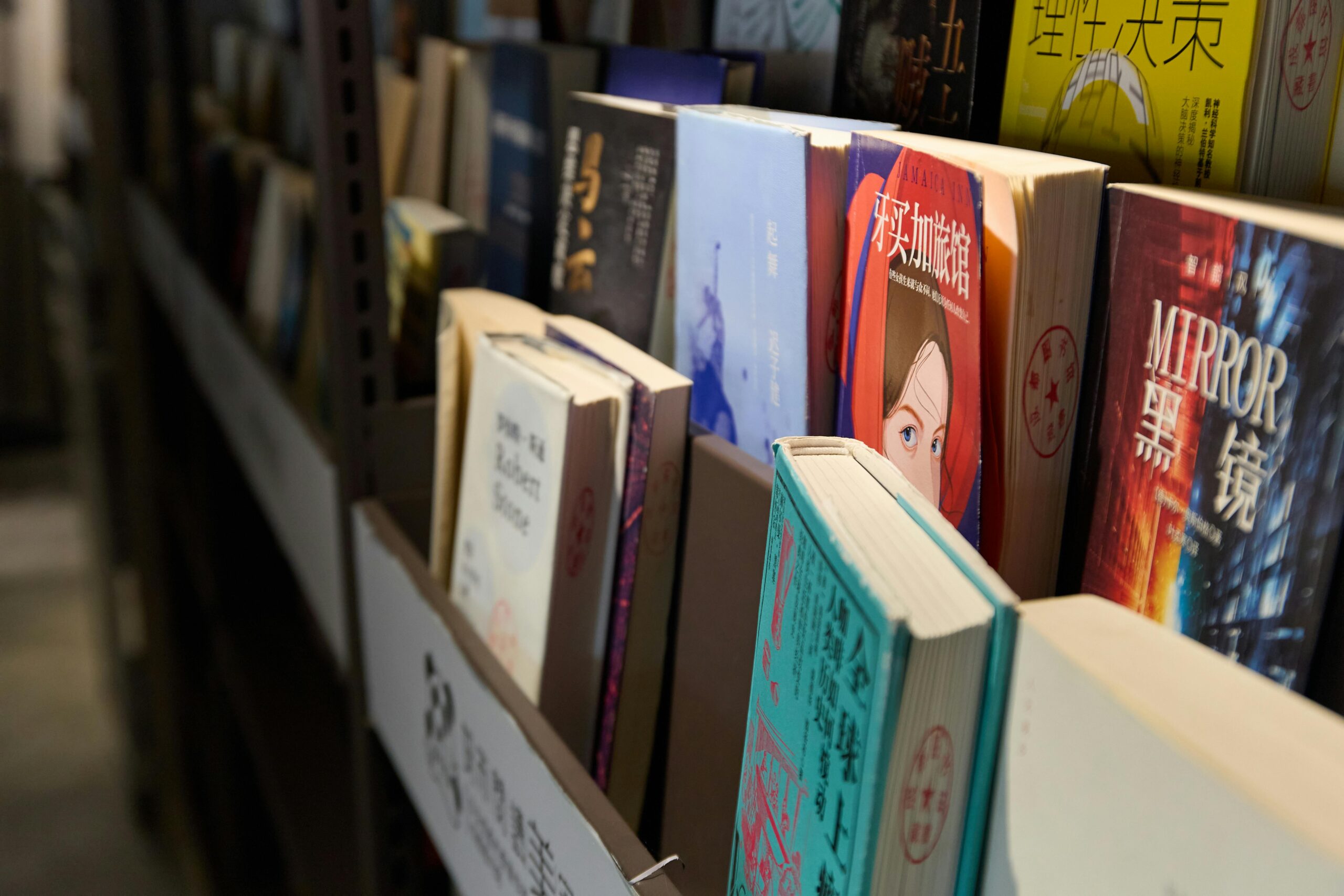

コンビニの雑誌棚や書籍コーナーをチェックしてみる

編集長にとって重要なのは、“自分が面白いと感じたこと”だけでなく、「今の読者は何に共感し、どこに違和感を覚えるのか?」という感覚を日常のなかでキャッチする力です。

雑誌編集長を目指すなら、まず身近な場所を“メディアの現場”として見る目を養うことが大切だと思います。

日本のコンビニエンスストア(コンビニ)の数は世界的に見ても非常に多く、日本には約55,000店舗のコンビニが存在し(2025年時点)、出版業界にとっても大きな販売市場となっています。

コンビニの雑誌棚は、その時々の社会のムードや読者の関心がダイレクトに反映される場所。日々変わる表紙や特集を読み解くことで、企画力と編集感覚が磨かれていきます。

最初に注目すべきは、どの雑誌が最も目立つ位置に置かれているかという点です。一般的に、平積みや目線の高さにある雑誌は「今、売れる」と見込まれているもの。(実際に、一定の売り上げ実績がない雑誌は、この棚には展開してもらえません。)

その表紙を飾る人物や取り上げられているテーマには、必ず“今の時代を象徴する要素”が潜んでいます。

たとえば、最近は「ウェルビーイング」「自分らしさ」「無理しないダイエット」「サステナブルな暮らし方」などがキーワードとして増えており、これらを押さえた特集が目立ちます。

さらに、表紙に並ぶ言葉の選び方にも注目してみてください。

従来の「モテ」「勝ち組」「最新◯◯」といった断定的・煽り型のコピーは徐々に減り、代わりに「自分のペースで」「心地よく」「整える」など、やわらかく寄り添う表現が増加中です。

これは読者層の価値観の変化を如実に表しており、特にZ世代~30代女性をターゲットとする雑誌では顕著です。

キャッチコピーや特集タイトルにも、細かな工夫があります。「○○のプロが語るリアルな話」「知っておきたい△△の選び方」など、共感・信頼・気軽さを軸にした打ち出しが目立ちます。

数字やQ&A形式、SNS風の言い回しを活用して、“自分ごと化”しやすい構成にしているのも最近の傾向です。

また、同じジャンルの雑誌が複数並んでいる場合には、それぞれの打ち出し方の違いを比べてみるのもおすすめです。

ビジュアルの色味、使用しているフォント、見出しの文体などから、ターゲットや世界観の“微妙な差”が見えてくるはずです。

このように、日々の生活のなかにある情報発信の現場を“観察対象”として捉えることで、編集者としての感度は格段に上がります。通勤の途中、コンビニで何気なく足を止める。そんな5分も、編集長への第一歩です。

3.“企画ノート”を作る

アイデアを逃さず、編集脳を育てる習慣

2025年、メディアの世界では「共感されるコンテンツ」よりも、「ひとりに深く刺さるコンテンツ」が価値を持つ時代へと移行しています。情報が溢れる今、読者はもう“なんとなく面白い”には振り向きません。

だからこそ、編集者には「自分だけの感覚」をすくい上げ、それを読者とつなぐ発想力が求められます。

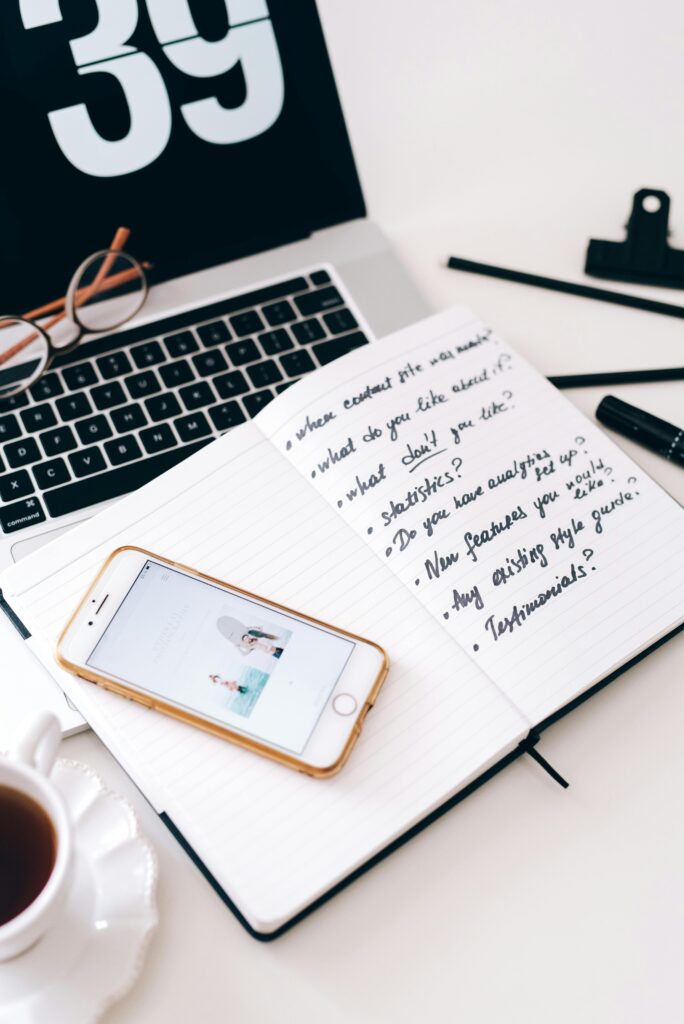

その土台となるのが、“企画ノート”の習慣です。

やり方はとってもシンプル。

ふと街中で気になったモノ、SNSでひっかかった言葉、Z世代が使っていた妙にリアルな言い回し…。そういった瞬間を、スマホのメモアプリや手帳にすぐに記録する。

そして、ただ書き留めるだけでなく、「なぜ自分はそれを面白いと感じたのか?」「この気づきは、どんな人に届く可能性があるか?」まで言語化して残しておきます。

“企画ノート”を作る例

「“実家より落ち着くカフェ”に人が集まる」

- 【理由】カフェの使い方が“作業場”から“居場所”にシフト。「帰ってくる感覚のある場所」「ひとりでも馴染める空気感」がキーワードになっている。

- 【ターゲット】職場や家庭に“心の帰る場所”がないと感じている人/感情を消費せずにいられる空間を求めている人。

また、最近は「パーソナルウェルビーイング」や「小さな暮らし」など、自分の内側に向き合うテーマに関心が集まっています。

これらは一見静かなトピックですが、だからこそ“気づける編集者”にしか拾えないテーマでもあります。企画ノートは、そのアンテナを日々育てるツールなのです。

さらに、ノートを定期的に振り返ることで、時系列で“自分の興味の変化”も見えてきます。これはそのまま、「今、自分がどんな社会の空気に反応しているか」の記録でもあります。

2025年のメディアは、マスよりも“誰かのリアルに届くかどうか”が問われる時代。編集長を目指すなら、まずは一冊、自分の目と感性を信じたノートを持つことから始めてみてください。

4.編集長は一人じゃない

チームを束ねる力

編集長にとって欠かせないのが、チーム全体をうまくまとめ、プロジェクトを円滑に進行させるマネジメント力です。

コンテンツ制作は決して一人で完結するものではなく、ライター、カメラマン、デザイナー、校正者、マーケターなど、多くのプロフェッショナルが関わる共同作業です。

それぞれの職種が持つ専門性や働き方を理解し、リスペクトしたうえで的確に指示を出すことが求められます。

スケジュールの進行管理も編集長の重要な役割です。

締切りを守るためには、余裕を持った計画と柔軟な調整力が欠かせません。タスク管理ツールやカレンダーを活用し、誰が・いつまでに・何をするのかを明確にしておくことが信頼につながります。

また、指示はできるだけ具体的に伝えることが大切です。「いい感じに」「なるべく早く」といった曖昧な表現ではなく、具体的なゴールと基準を示すことで、チーム全体のパフォーマンスを高めることができます。

信頼関係の構築も忘れてはいけません。成果に対する感謝やねぎらいの言葉、悩みに耳を傾ける姿勢など、日々の小さなコミュニケーションがチームの結束力を強くします。

トラブルや遅延が発生した際には、冷静に対応し、責任の追及ではなく「どう解決するか」に意識を向けることで、現場の雰囲気を良好に保つことができます。

そして、編集長は「人を見る目」も重要です。メンバー一人ひとりの得意分野や個性を見極め、適材適所で役割を与える采配力が、コンテンツ全体の質を高める鍵となります。

単に「まとめ役」ではなく、チームの力を最大化する「指揮者」としての視点を持つこと。それが、編集長に求められる真のマネジメント力です。

5.インタビュー力を磨く

「聞く力」から始まる、編集者の対話術

雑誌の編集長にとって欠かせないスキルのひとつが、「人の話を聞く力」。

ただ質問を投げかけるだけでは、本当の思いにはたどり着けません。ふとした言葉の選び方、声のトーン、話の間。そこにこそ、その人らしさがにじみ出てくるから。

いまの時代、読者が求めているのは、整った“名言”よりも、ちょっと不器用でも心に残る“本音”。なぜその言葉を選んだのか、そこにどんな気持ちが込められているのか。

そうした“余白”まで汲み取って、そっと差し出すように届けること。それが、これからの編集者に必要な“聞く力”なのです。

インタビューは、まるで対話を通して一緒に物語をつくるようなもの。相手の言葉に耳を澄ませながら、その奥にある感情や背景にそっと光を当てていく。たとえば、沈黙も、急に変わる表情も、すべてがヒントになる。

はじめのうちは、友人や家族に話を聞く練習でも十分です。大切なのは、どんな人にも「語りたい物語」があると信じて耳を傾けること。編集長を目指すなら、まずは“人を信じて、ちゃんと聞く”という姿勢から始めてみてください。

6.複数ジャンルに“浮気”する

興味の幅が、企画の深さになる

編集者として経験を重ねると、自分が得意なジャンルに安心感を覚え、つい“同じ土俵”での企画に偏りがちです。けれど、編集長を目指すなら、ジャンルの壁を越える「浮気心」こそが、企画に広がりと深みをもたらします。

ファッション誌の編集者が、あえて経済メディアのポッドキャストを聞いてみる。アート好きな人が、一次産業のリアルを特集したドキュメンタリーを観てみる。

あるいは、「#副業OLの1週間ルーティン」や「#Z世代の田舎暮らし」など、SNSで今何が語られ、どういう視点がウケているかをチェックするのも重要なヒントです。

たとえば、TikTokでは「Vlog × 投資」「美容 × 自己肯定感」「地方移住 × メンタルヘルス」など、ジャンルをまたぐ“かけ合わせコンテンツ”が注目されています。

もはや「食なら食だけ」「スポーツならスポーツだけ」といった“縦割り発想”では、読者のリアルに届きません。

読者自身がSNSで日々、複数の世界を横断しながら生きている今、編集者にもその感覚が求められます。つまり、「編集長に必要なのは、テーマの深掘り力」だけでなく、「ジャンルとジャンルを“橋渡し”できる視野」。

InstagramやThreadsでバズっている投稿や、X(旧Twitter)で話題の言葉を拾いながら、「この視点をカルチャー誌に応用したら?」「この切り口、美容記事にも使えるかも」と発想を飛ばすこと。それが“横断力”の第一歩です。

週に一度は、普段なら開かないジャンルの雑誌や、フォローしていないジャンルのSNSアカウントをのぞいてみる。ちょっとした浮気心が、いつかあなたの編集企画に“意外性”という説得力を与えてくれるはずです。

7.危機を乗り越える編集長の判断力と対応力

どんなに優秀なチームであっても、制作現場には予期せぬトラブルがつきものです。

原稿の遅れ、デザインの修正依頼、取材先のドタキャン、校了直前のミス発見など、さまざまな問題が突然発生します。こうしたときこそ、編集長の「冷静さ」と「対応力」が問われます。

トラブルが起きた際にまず大切なのは、感情的にならないこと。誰が悪いかを責めるよりも、「今何が起きていて、どこに影響が出るのか」を客観的に把握し、速やかに状況を整理することが先決です。

そのうえで、次にとるべき行動を考えましょう。

リカバリープランを立てる際は、代替案があるか(例:別のライターに差し替える/過去記事の再編集で対応する)、スケジュールにどこまで余裕があるか、優先順位の見直しが可能か などを冷静に判断し、スピーディに決断します。

また、外部スタッフとの信頼関係もこの局面で大きな差となります。「いつも丁寧に接してくれる編集長だから、今回の無茶振りも何とか対応したい」と思わせる関係性を築いておくことが、いざというときの助けになります。

さらに重要なのは、同じミスを繰り返さないための「振り返り」です。トラブルが収まったあと、原因を洗い出し、改善策を共有・記録することが、次のプロジェクトの成功につながります。

ピンチの場面こそ、編集長としての真価が問われる瞬間。動揺せず、冷静に、そして前向きに。「どうすればこの状況を乗り越えられるか?」という視点を持ち続けることが、現場を導くリーダーとしての大切な姿勢です。

8. それぞれの「らしさ」を活かす指揮力

編集現場における人材活用術

編集長に求められる最後の重要な力が、「誰にどんな仕事を任せるか」を見極める“采配力”です。人には必ず得意・不得意、好き・苦手があります。

文章のテンポが軽快な人もいれば、じっくり取材して濃厚な記事を仕上げるのが得意な人もいます。同じライターでも、エンタメ向きの人とビジネス向きの人とでは、原稿の色も大きく変わります。

この「個性の違い」に敏感になり、それを活かすことが編集長の腕の見せどころです。

たとえば、インタビュー記事では空気を読んで相手から自然に話を引き出せる人を起用し、トレンド記事ではスピード感のある人に任せるなど、適材適所を意識して仕事を振り分けましょう。

また、本人がまだ気づいていない得意分野を引き出すことも、編集長としての大きな貢献です。

過去の原稿や会話の中にあるちょっとした“センス”や“視点”を拾い上げ、「こういうテーマ、実は向いているんじゃない?」と背中を押してあげることで、新しい可能性が開けることもあります。

さらに、得意を活かすだけでなく、苦手な部分には無理をさせすぎない配慮も重要です。

「何ができるか」だけでなく「何なら安心して任せられるか」という目線でチームを見ることで、メンバーの安心感とパフォーマンスが格段に上がります。

采配力とは、ただ仕事を割り振る技術ではありません。一人ひとりの個性を尊重し、活かし合うことで、チーム全体のアウトプットを底上げしていく編集長の「人を見る力」なのです。

まとめ:編集長という仕事は「人」と「想い」を動かすこと

編集長とは、ただ記事をまとめる人ではありません。読者の心を動かす企画を立て、チームの力を最大限に引き出し、時にトラブルを乗り越えながらも、メディアの舵を握る存在です。

そのためには、言葉のセンスや情報感度だけでなく、人を見て、人を信じ、個性を活かしてチーム全体の力を底上げする“人間力”が問われます。トラブル時にも冷静に判断し、責任を持って前に進める柔軟さも必要です。

そして何より大切なのは、コンテンツやメディアに対する「愛情」と「情熱」。自分が手がけるコンテンツを通じて、誰かの暮らしや心に小さなきっかけを届ける。その喜びを知っている人こそが、編集長にふさわしいのだと思います。

将来、編集長を目指すあなたが、自分らしいスタイルでチームと向き合い、素晴らしいコンテンツを生み出していけることを願っています。